鸭疫里默氏杆菌在种鸡体内的繁殖和危害

摘要: 鸭疫里默氏杆菌(Riemerella anatipestifer,RA)虽主要感染鸭、鹅等水禽,但在特定环境下也可感染种鸡并在其体内繁殖,给种鸡养殖带来危害。本文详细阐述鸭疫里默氏杆菌在种鸡体内的繁殖特点,包括感染初期的黏附与定植、在不同组织器官中的增殖情况、繁殖过程中的影响因素以及对种鸡机体和繁殖性能的多方面影响等,旨在为深入了解该病菌在种鸡群体中的致病机制以及制定有效的防控策略提供理论依据。

一、引言

鸭疫里默氏杆菌是一种革兰氏阴性菌,在水禽养殖中是引发鸭传染性浆膜炎的主要病原菌,可导致鸭的高发病率和死亡率,对养禽业造成重大经济损失。尽管鸡并非其天然宿主,但在鸭、鸡混养或养殖环境被鸭疫里默氏杆菌严重污染时,种鸡也会感染该病菌。研究鸭疫里默氏杆菌在种鸡体内的繁殖特点对于全面认识其流行病学、发病机制以及防控措施具有极为重要的意义。

二、感染初期的黏附与定植

呼吸道黏附

鸭疫里默氏杆菌可通过空气传播被种鸡吸入呼吸道。其表面具有多种黏附因子,如菌毛、外膜蛋白等,这些结构能够与种鸡呼吸道上皮细胞表面的特异性受体结合。例如,菌毛可帮助病菌在气管和支气管黏膜表面初步黏附,使病菌得以在呼吸道定植。一旦黏附成功,病菌便开始适应呼吸道的微环境,利用呼吸道上皮细胞分泌的营养物质进行初步的生长繁殖。

种鸡养殖环境中的应激因素,如氨气浓度过高、通风不良等,会损伤呼吸道黏膜,破坏呼吸道的天然屏障功能,从而增加鸭疫里默氏杆菌的黏附机会。当呼吸道黏膜受损时,上皮细胞表面的受体暴露更多,病菌更容易与之结合并侵入组织。

消化道黏附

经口摄入污染的饲料和饮水是鸭疫里默氏杆菌进入种鸡消化道的主要途径。在口腔和嗉囊中,病菌可能因环境条件不适宜而暂时处于休眠或低活性状态,但随着食物进入腺胃和肌胃后,部分病菌能够耐受胃酸的低 pH 环境,并借助其表面的黏附蛋白与胃黏膜上皮细胞结合。例如,一些外膜蛋白能够与胃黏膜表面的糖蛋白相互作用,使病菌在胃内开始定植。

进入小肠后,鸭疫里默氏杆菌在回肠和盲肠等部位的定植更为明显。此处的肠道微绒毛丰富,为病菌提供了较大的附着面积。病菌可黏附于肠上皮细胞的刷状缘,干扰肠道正常的消化吸收功能,并以肠道内的营养物质为底物进行繁殖。同时,病菌还可能分泌一些酶类物质,进一步破坏肠道黏膜的完整性,促进其自身的定植和繁殖。

三、在不同组织器官中的增殖情况

肝脏增殖

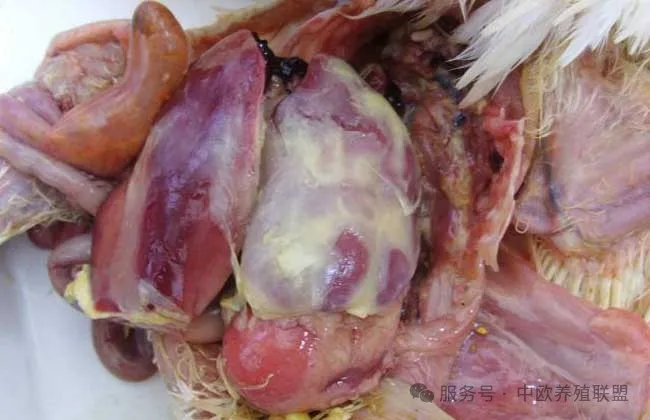

鸭疫里默氏杆菌一旦突破种鸡的免疫防线进入血液循环,肝脏往往是其重要的定植和增殖部位。在肝脏的肝窦中,病菌可大量聚集并繁殖。由于肝脏具有丰富的血液供应和营养物质,为病菌的生长提供了有利条件。病菌在肝脏内增殖会导致肝细胞发生一系列病理变化,如肝细胞变性、坏死,肝脏组织出现炎症反应,表现为肝脏肿大、质地变硬,表面有纤维素性渗出物覆盖。在显微镜下观察,可见肝小叶结构紊乱,有大量的炎性细胞浸润,而鸭疫里默氏杆菌则分布于炎症病灶周围以及肝窦内,持续进行增殖活动。

脾脏增殖

脾脏作为种鸡的重要免疫器官,也会受到鸭疫里默氏杆菌的侵袭。病菌在脾脏的白髓和红髓区域均可增殖。在白髓中,病菌与淋巴细胞等免疫细胞相互作用,一方面刺激免疫细胞产生免疫应答,另一方面也利用免疫细胞周围的营养物质进行繁殖。随着病菌的增殖,脾脏会出现肿大、充血等症状,脾小结的结构可能被破坏,淋巴细胞数量减少,免疫功能受到抑制。在红髓中,病菌可在脾索和脾窦内增殖,导致红细胞的破坏和吞噬现象增加,进一步影响脾脏的正常生理功能。

生殖器官增殖

对于种鸡而言,鸭疫里默氏杆菌在生殖器官中的增殖会对其繁殖性能产生严重影响。在母鸡的卵巢中,病菌可黏附于卵泡膜,干扰卵泡的正常发育和成熟过程。在卵泡发育过程中,病菌在卵泡周围增殖,导致卵泡变形、萎缩甚至破裂,影响卵子的质量和排卵功能。在公鸡的睾丸中,病菌的增殖会引起睾丸炎症,破坏睾丸的曲细精管结构,导致精子生成减少、精子活力下降。鸭疫里默氏杆菌在生殖器官内的增殖不仅会直接影响种鸡当前的繁殖性能,还可能通过垂直传播将病菌传给下一代,造成雏鸡的先天性感染。

其他组织器官增殖

鸭疫里默氏杆菌还可能在种鸡的心脏、肺脏、肾脏等组织器官中增殖。在心脏中,病菌可导致心肌炎症,心肌细胞出现变性、坏死,心脏的收缩和舒张功能受到影响。在肺脏,病菌增殖会引起肺部炎症,出现肺泡壁增厚、渗出等病理变化,影响气体交换功能。在肾脏中,病菌可在肾小管和肾小球周围增殖,导致肾脏的滤过和重吸收功能障碍,出现蛋白尿、血尿等症状,严重时可引起肾功能衰竭。

四、繁殖过程中的影响因素

四、繁殖过程中的影响因素

种鸡自身因素

年龄:幼龄种鸡由于免疫系统尚未发育完善,对鸭疫里默氏杆菌的抵抗力较弱。其体内的先天性免疫细胞如巨噬细胞、中性粒细胞等功能相对低下,不能有效地吞噬和清除病菌,使得鸭疫里默氏杆菌更容易在幼龄种鸡体内定植和繁殖。例如,刚出壳的雏鸡,其体内的抗体水平几乎为零,在接触到鸭疫里默氏杆菌后,病菌能够迅速在呼吸道、消化道等部位繁殖并扩散至全身。

免疫状态:种鸡的免疫接种情况以及是否存在免疫抑制因素对鸭疫里默氏杆菌的繁殖有重要影响。如果种鸡接种了有效的鸭疫里默氏杆菌疫苗,其体内会产生特异性抗体和免疫细胞,能够在一定程度上抑制病菌的黏附、定植和繁殖。然而,如果免疫接种不规范,如疫苗剂量不足、接种途径不当或疫苗质量不佳等,种鸡可能无法获得足够的免疫力。此外,种鸡感染其他病毒(如鸡传染性法氏囊病毒、鸡马立克氏病病毒等)或寄生虫(如球虫等)时,会导致免疫抑制,此时鸭疫里默氏杆菌更容易在体内繁殖。

环境因素

温度和湿度:鸭疫里默氏杆菌在适宜的温度和湿度条件下繁殖速度较快。一般来说,在 20 - 30℃的温度范围内,湿度在 70% - 90% 时,病菌的生长繁殖较为活跃。在高温高湿的夏季或养殖环境通风不良、湿度过大的情况下,种鸡舍内鸭疫里默氏杆菌的数量容易增加,感染种鸡的风险也相应提高。相反,在低温干燥的环境中,病菌的生存和繁殖能力会受到一定限制。

饲养密度和卫生状况:饲养密度过高会导致种鸡舍内空气污浊、氨气等有害气体浓度升高,种鸡的应激反应增加,免疫力下降,从而有利于鸭疫里默氏杆菌的传播和繁殖。同时,鸡舍卫生状况差,粪便、污水等污染物不能及时清理,为病菌提供了良好的滋生环境。鸭疫里默氏杆菌可在粪便中存活较长时间,并通过污染饲料、饮水和空气等途径传播给种鸡。

细菌毒力因素

毒力基因表达:鸭疫里默氏杆菌的毒力与其携带的毒力基因密切相关。一些毒力基因如 ompA、vapD 等编码的蛋白质在病菌的黏附、定植和侵袭过程中发挥重要作用。当这些毒力基因表达增强时,病菌的毒力增加,更容易在种鸡体内繁殖。例如,ompA 基因编码的外膜蛋白 A 可帮助病菌黏附于种鸡组织细胞表面,促进其在组织中的定植和繁殖。

细菌血清型差异:鸭疫里默氏杆菌具有多种血清型,不同血清型的毒力存在差异。某些血清型如 1 型、2 型、10型等对种鸡具有较强的致病性,其在种鸡体内的繁殖能力也相对较强。血清型的差异可能导致病菌在黏附受体、逃避宿主免疫反应以及利用宿主营养物质等方面的能力不同,从而影响其在种鸡体内的繁殖情况。

五、对种鸡机体和繁殖性能的影响

对种鸡机体健康的影响

全身性炎症反应:鸭疫里默氏杆菌在种鸡体内的广泛繁殖会引发全身性炎症反应。病菌及其毒素刺激种鸡的免疫系统,导致大量炎性细胞因子如白细胞介素 - 1(IL - 1)、白细胞介素 - 6(IL - 6)、肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)等的释放。这些炎性细胞因子会引起种鸡发热、精神萎靡、食欲减退等症状,同时也会对种鸡的多个组织器官造成损伤,进一步加重病情。

免疫功能紊乱:随着病菌在脾脏、胸腺等免疫器官中的繁殖,种鸡的免疫功能逐渐紊乱。一方面,病菌可直接破坏免疫细胞,如巨噬细胞、淋巴细胞等;另一方面,大量炎性细胞因子的释放会干扰免疫细胞的正常功能和免疫调节网络。例如,在感染后期,种鸡可能出现免疫抑制现象,对其他病原体的易感性增加,容易并发感染其他疾病,使病情更加复杂和严重。

对种鸡繁殖性能的影响

产蛋量下降:由于鸭疫里默氏杆菌在母鸡生殖器官中的增殖,卵巢功能受损,卵泡发育异常,导致产蛋量明显下降。感染初期,产蛋量可能会逐渐减少,随着感染的加重,产蛋可能会完全停止。而且,即使在感染恢复后,种鸡的产蛋性能也可能难以恢复到正常水平,因为生殖器官的损伤可能是不可逆的。

蛋品质变差:感染鸭疫里默氏杆菌的种鸡所产鸡蛋品质也会受到影响。蛋壳质量下降,可能出现蛋壳变薄、易碎、表面粗糙等情况,这是由于病菌感染影响了种鸡对钙、磷等矿物质的吸收和利用,导致蛋壳形成过程异常。同时,鸡蛋内部的蛋白浓度可能降低,蛋黄颜色变淡,哈夫单位减小,蛋的营养价值和保鲜期也会受到影响。

受精率和孵化率降低:在公鸡方面,鸭疫里默氏杆菌在睾丸中的繁殖使精子质量下降,精子数量减少、活力降低,导致受精率降低。在母鸡方面,卵巢和输卵管的病变影响卵子的受精能力和胚胎的早期发育。即使受精成功,由于病菌可能在种蛋内存在垂直传播,或者种蛋在孵化过程中因种鸡感染而导致营养物质供应不足、种蛋质量下降等因素,孵化率也会显著降低,孵化出的雏鸡体质较弱,易患病,死亡率较高。

感染种鸡产蛋传播:如果种鸡感染了鸭疫里默氏杆菌,病菌可以在种鸡的生殖系统内繁殖,包括卵巢、输卵管等部位。在卵子形成过程中,病菌可能会侵入卵子内部,或者附着在蛋壳表面。当这些被感染的种蛋用于孵化时,胚胎在发育过程中就可能被感染,导致雏鸡一出壳就带有鸭疫里默氏杆菌。例如,在一些种鸡养殖场,由于没有对种鸡进行严格的疾病监测,感染鸭疫里默氏杆菌的种鸡产出的种蛋没有被筛选出来,从而使病菌通过种蛋传播给下一代。

六、方案

鸭疫里默氏杆菌在种鸡体内的繁殖是一个复杂的过程,涉及多个环节和多种因素的相互作用。从感染初期的黏附定植到在不同组织器官中的增殖,受到种鸡自身免疫状态、年龄、养殖环境以及细菌毒力等多方面因素的影响。其在种鸡体内的繁殖不仅会对种鸡的机体健康造成严重损害,引发全身性炎症反应和免疫功能紊乱,还会对种鸡的繁殖性能产生极大的负面影响,包括产蛋量下降、蛋品质变差、受精率和孵化率降低等。

根据鸭疫里默氏杆菌在种鸡体内的繁殖特点,种鸡场在饲养管理过程中应该保持种鸡舍内清洁干燥,定期清理粪便、垫料等废弃物,并进行无害化处理,如堆肥发酵或生物处理等。加强鸡舍通风换气,降低氨气、硫化氢等有害气体浓度,保持空气清新,避免鸭疫里默氏杆菌的空气传播。确保饲料来源安全可靠,采购优质的饲料原料,并妥善储存,防止饲料发霉变质和受到污染。饮水要符合卫生标准,定期对饮水系统进行清洗和消毒,防止水源被鸭疫里默氏杆菌污染。汉森国际建议在种禽饲料中添加天然植物杀菌剂和抗氧化剂艾森霉宝(MINERMOLD),一方面可以防止饲料霉变和原料氧化,保持饲料的清洁营养,另一方面可以杀灭饲料和消化道中存在的病原细菌(包括鸭疫里默氏杆菌、沙门氏菌、大肠杆菌等),保护种鸡免受鸭疫里默氏杆菌的感染。

四、繁殖过程中的影响因素

四、繁殖过程中的影响因素