种鸡滑液囊支原体的综合防控

摘要: 滑液囊支原体(Mycoplasma synoviae,MS)是危害种鸡养殖的重要病原体之一,可导致鸡群关节肿胀、跛行、产蛋性能下降等一系列问题,给养殖业带来严重的经济损失。本文详细阐述了种鸡滑液囊支原体的病原学特点、流行现状、临床症状、病理变化,从生物安全措施、疫苗免疫、药物预防与治疗等多个方面提出了一套综合防控方案,旨在为种鸡养殖场有效防控滑液囊支原体感染提供全面的技术指导,提高种鸡的健康水平和养殖效益。

一、引言

种鸡的健康状况对于整个家禽养殖产业链至关重要。滑液囊支原体感染在种鸡群中较为常见,其不仅影响种鸡的生长发育、繁殖性能,还可通过垂直传播将病原体传递给子代,导致雏鸡的早期感染和发病,增加雏鸡的死淘率,降低鸡群的整体生产性能。因此,建立一套科学、有效的滑液囊支原体综合防控方案对于种鸡养殖企业具有极其重要的意义。

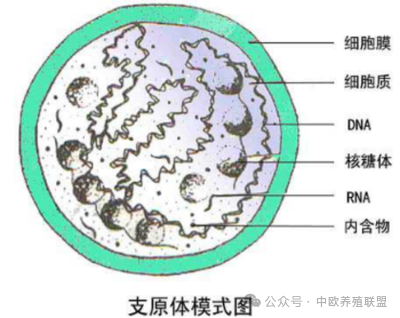

二、病原学特点

滑液囊支原体属于支原体科支原体属,无细胞壁,形态多样,呈球状、杆状或丝状等,革兰氏染色阴性。该病原体对环境的抵抗力较弱,在外界环境中存活时间较短,但在低温、潮湿的环境中可存活一定时间。对常用的消毒剂如季铵盐类、碘伏等较为敏感,但对青霉素等作用于细胞壁的抗生素具有天然耐药性。

三、流行现状

滑液囊支原体在全球范围内广泛分布,在我国的种鸡养殖场中也普遍存在。近年来,随着养殖规模的不断扩大和养殖密度的增加,其发病率呈上升趋势。该病原体可通过水平传播和垂直传播两种途径传播。水平传播主要包括直接接触感染鸡只、呼吸道飞沫传播以及通过污染的饲料、饮水、器具等传播;垂直传播则是感染的种母鸡通过种蛋将病原体传递给子代雏鸡,这是导致雏鸡早期感染的重要原因之一。不同品种、日龄的种鸡均易感,但以雏鸡和育成鸡的易感性较高,发病后症状较为明显。

四、临床症状

关节型

主要表现为关节肿胀、疼痛,病鸡跛行或不愿走动,常见于跗关节和趾关节,关节周围组织增生、变形,严重时关节腔内有大量渗出物,导致关节僵硬,影响鸡只的采食、饮水和正常活动。

呼吸型

部分感染鸡只表现为呼吸道症状,如咳嗽、打喷嚏、呼噜等,与呼吸道其他病原体感染的症状相似,但相对较轻。在并发感染其他呼吸道疾病时,呼吸道症状会加重,导致呼吸困难,生长发育受阻。生殖型(种鸡)

在种母鸡感染后,可引起产蛋量下降,蛋壳质量变差,如蛋壳变薄、颜色变浅、出现畸形蛋等。种公鸡感染后,可导致精液品质下降,受精率降低,对种鸡的繁殖性能产生严重影响。

五、病理变化

关节病变

剖检可见患病关节肿大,关节腔内有淡黄色或清亮的渗出液,后期渗出液变为浑浊,甚至形成干酪样物质。关节滑膜增厚、充血、出血,关节周围组织水肿、增生,肌腱和腱鞘也可出现炎症反应。呼吸道病变

呼吸道黏膜充血、水肿,有少量黏液分泌,气囊可能出现浑浊、增厚,严重时气囊上有黄色干酪样结节。生殖系统病变(种鸡)

种母鸡卵巢发育不良,卵泡变形、萎缩、破裂,输卵管黏膜充血、水肿,有炎性渗出物。种公鸡睾丸萎缩,输精管内有炎性渗出物,影响精子的生成和运输。

六、综合防控方案

(一)生物安全措施

养殖场选址与布局

养殖场应选择地势高燥、通风良好、水源充足且远离交通要道、居民区、屠宰场等污染源的地方。合理规划养殖场的布局,划分生活区、生产区、隔离区等功能区域,各区之间保持一定的距离,并设置隔离设施和消毒通道,防止人员、车辆和物品的交叉污染。

人员管理

进入养殖场的人员必须经过严格的消毒和更衣程序,更换工作服、鞋套,洗手消毒后经消毒通道进入生产区。严禁外来人员随意进入养殖场,如有必要进入,需经过严格的隔离和消毒措施。定期对养殖场工作人员进行健康检查,防止人畜共患病的传播,同时加强对工作人员的生物安全知识培训,提高其生物安全意识。车辆管理

进入养殖场的车辆必须保持清洁卫生,定期进行消毒。外来车辆严禁进入生产区,如需进入,必须在养殖场外指定区域进行彻底清洗和消毒,尤其是轮胎、底盘和车身等部位。养殖场内部车辆也要定期消毒,避免在不同鸡舍之间交叉使用,防止病原体传播。饲料和饮水管理

选择优质的饲料和饮水,确保饲料和饮水的清洁卫生。饲料储存场所要保持干燥通风,防止饲料发霉变质。饮水系统要定期清洗和消毒,可采用酸化剂或消毒剂处理饮水,抑制水中微生物的生长繁殖。避免使用被污染的水源,如地表水或未经处理的井水等。鸡舍环境控制

保持鸡舍内适宜的温度、湿度、通风和光照条件,为鸡只提供舒适的生活环境。定期对鸡舍进行清洁消毒,包括地面、墙壁、天花板、笼具等,可采用喷雾消毒、熏蒸消毒等多种消毒方式相结合。及时清理鸡舍内的粪便、污水和杂物,减少病原体滋生的机会。在鸡群周转期间,要对鸡舍进行全面彻底的清洗、消毒和空栏,一般空栏时间不少于 2 周。淘汰与无害化处理

对养殖场内的病死鸡、淘汰鸡要及时进行无害化处理,严禁随意丢弃或出售。可采用焚烧、深埋或高温处理等方式进行无害化处理,防止病原体扩散传播。定期对鸡舍周围环境进行消毒,清理杂草和垃圾,减少野鸟、老鼠等野生动物的栖息和活动场所,防止其携带病原体进入鸡舍。

(二)疫苗免疫

疫苗种类选择

目前市场上用于预防滑液囊支原体的疫苗主要有活疫苗和灭活疫苗两种。活疫苗免疫效果较好,但存在一定的毒力返强风险,且可能干扰其他疫苗的免疫效果;灭活疫苗安全性高,但免疫原性相对较弱,需要多次免疫才能达到较好的保护效果。种鸡场可根据自身的养殖情况、疫病流行特点以及疫苗的特点等综合考虑选择合适的疫苗。一般建议在雏鸡阶段可选用安全性较高的活疫苗进行免疫,如 MS - H 株活疫苗等,在育成期和产蛋前期可选用灭活疫苗进行加强免疫,如 MS 灭活疫苗。

免疫程序制定

雏鸡:在 3 - 6 周龄可使用 MS - H 株活疫苗进行滴鼻或点眼免疫,每羽鸡免疫剂量为 1 羽份 - 2 羽份。

育成鸡:在 8 周龄 - 10 周龄使用 MS 灭活疫苗进行皮下或肌肉注射免疫,每羽鸡免疫剂量为 0.5ml - 1ml。

产蛋前期:在 18 周龄 - 20 周龄再次使用 MS 灭活疫苗进行加强免疫,每羽鸡免疫剂量为 0.5ml - 1ml,可有效提高种鸡在产蛋期的抵抗力,减少垂直传播的风险。免疫操作要点

疫苗免疫接种过程中要严格按照疫苗的使用说明书进行操作,确保疫苗的质量和免疫剂量准确无误。免疫接种前要对鸡群进行健康检查,避免在鸡只发病或应激状态下进行免疫。免疫接种器械要经过严格的消毒处理,防止交叉感染。免疫后要密切观察鸡群的反应,如出现疫苗不良反应,应及时采取相应的处理措施。

(三)药物预防与治疗

药物选择

治疗滑液囊支原体感染的药物主要有大环内酯类(如泰万菌素、泰妙菌素、泰乐菌素、替米考星等)、四环素类(如强力霉素等)、氟喹诺酮类(如恩诺沙星等)、氨基糖苷类(林可大观霉素)等抗生素。但由于支原体无细胞壁,对作用于细胞壁的抗生素不敏感,且长期使用单一抗生素容易导致病原体产生耐药性,因此在药物选择时应根据药敏试验结果合理选用抗生素,并采用联合用药的方式,以提高治疗效果。例如,可选用泰乐菌素与强力霉素联合使用,或替米考星与恩诺沙星联合使用等。药物预防方案

在种鸡养殖过程中,可在易感日龄或疫病高发季节采用药物预防措施。例如,在雏鸡 2 周龄 - 3 周龄、6 周龄 - 8 周龄以及育成鸡转群前后等阶段,可在饮水中添加适量的抗生素进行预防,选用泰妙菌素(Tiamulin)按 125 - 250 毫克 / 升水添加到饮水中,连用 3 - 5 天。可有效减少滑液囊支原体的感染几率。同时,在饲料中可添加一些具有免疫调节作用的添加剂,如寡糖、益生菌等,增强鸡只的免疫力,提高其对病原体的抵抗力。药物治疗方案

一旦发现鸡群中有滑液囊支原体感染病例,应立即进行隔离治疗。对于轻度感染的鸡只,可采用饮水给药的方式进行治疗,如替米考星(20mg/kg - 30mg/kg 体重)+ 恩诺沙星(5mg/kg - 10mg/kg 体重),连用 5 天 - 7 天;对于病情较重的鸡只,可采用肌肉注射或皮下注射给药的方式,可用 30g 盐酸大观霉素 - 盐酸林可霉素注射 600-900kg 体重,连续使用 2 天。在治疗过程中,要注意观察鸡只的治疗效果,及时调整治疗方案。治疗结束后,要对鸡舍进行全面彻底的消毒,防止病原体残留和再次感染。

(四)监测与预警

定期监测

种鸡场应建立定期监测制度,定期对鸡群进行滑液囊支原体的检测。可采用血清学检测方法(如 ELISA 试验)检测鸡群的抗体水平,了解鸡群的免疫状态;同时采用病原学检测方法(如 PCR 技术)检测鸡群中是否存在病原体感染,及时发现隐性感染鸡只。一般建议每月对鸡群进行一次血清学检测,每季度进行一次病原学检测。

监测样品采集

血清学检测样品可采集鸡只的血液,每群鸡随机采集 30 份 - 50 份血清样本;病原学检测样品可采集鸡只的气管、气囊、关节液等组织或分泌物,每群鸡随机采集 10 份 - 20 份样品。采集的样品要妥善保存并及时送检,确保检测结果的准确性。预警与处理

根据监测结果,及时分析鸡群的健康状况和疫病流行趋势。当发现鸡群中滑液囊支原体抗体水平异常升高或病原学检测阳性率增加时,要及时采取相应的防控措施,如加强生物安全管理、调整免疫程序、进行药物预防或治疗等,防止疫病的扩散蔓延。同时,要及时向上级兽医主管部门报告疫情,以便采取更广泛的防控措施。

七、结论

种鸡滑液囊支原体的防控是一个系统工程,需要从生物安全措施、疫苗免疫、药物预防与治疗以及监测与预警等多个方面入手,建立一套综合防控方案。养殖场应高度重视生物安全工作,加强人员、车辆、饲料、饮水和鸡舍环境的管理,切断病原体的传播途径;合理选择疫苗并制定科学的免疫程序,提高鸡群的免疫力;根据药敏试验结果正确选用药物进行预防和治疗,避免病原体产生耐药性;建立健全监测制度,及时发现疫情并采取有效的处理措施。只有通过综合防控措施的实施,才能有效降低滑液囊支原体对种鸡群的危害,保障种鸡的健康和养殖效益,促进家禽养殖业的可持续发展。

以上方案仅供参考,种鸡养殖场可根据实际情况进行调整和完善,确保防控工作的有效性。在实施防控方案过程中,如有疑问或需要进一步的技术支持,可咨询当地的兽医专家或相关科研机构。